“国画大师陈少梅诞辰100周年纪念活动”在津开幕

由中央文史研究馆、政协天津市委员会主办的“纪念国画大师陈少梅先生百年诞辰展览”于2009年4月9日上午10:00在天津市古文化街宫前广场隆重开幕。

出席开幕式的领导有天津市政协常务副主席王文华,天津市政协副主席何荣林、陈永川,天津市政协秘书长刘琨,市级老同志陆焕生、曹秀荣,中国美协副主席、天津美院教授、天津市政协书画艺术研究会会长何家英先生。开幕式后王文华、孙天牧等为陈少梅铜像揭幕。此次展览共展出陈少梅大师精品力作40余幅,及陈少梅大师亲传弟子孙天牧、冯忠莲(陈少梅夫人)书画作品数十幅,陈少梅大师再传弟子和共约百余幅。

“百年少梅书画艺术与津派国画发展”研讨会于开幕式当天下午2:00在天津市政协俱乐部举行。

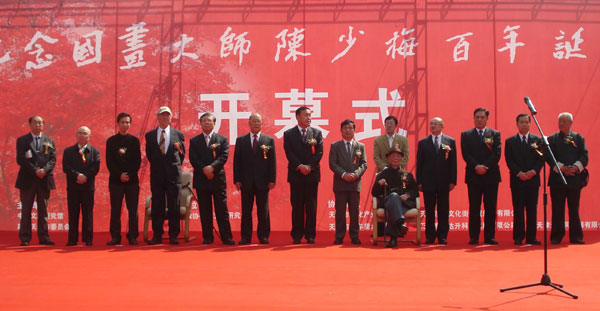

纪念国画大师陈少梅百年诞辰活动开幕式主席台

纪念国画大师陈少梅百年诞辰活动开幕式现场

孙天牧先生为陈少梅铜像揭幕

孙天牧先生与天津市政协领导同志在陈少梅铜像前合影

孙天牧先生指点弟子们的绘画作品

陈少梅和孙天牧两家亲属合影

百年少梅书画艺术与津派国画发展研讨会会场

孙先生之子孙树德代表家父发言

陈少梅亲属米景阳在研讨会上

美术评论家薛永年在研讨会上发言

刘松林同志在研讨会上发言

从陈少梅、孙天牧、冯忠莲师徒书画展览

看中国书画艺术的传统与师承

刘松林

继2005年7月,中央文史研究馆与政协天津市委共同举办了《国画大师陈少梅暨弟子孙天牧、冯忠莲、张慎言作品展》之后,时隔4年,两个单位又在天津共同举办“纪念陈少梅诞辰100周年活动”并展出了陈少梅师徒的书画作品。,实在可喜可贺。更难得的是孙天牧先生不顾百岁高龄,亲赴津门,为恩师陈少梅先生铜像揭幕,更可载入史册。

连续两次在津门举办同一名称的展览,而且都是盛况空前,这足以说明北派山水的艺术魅力,陈少梅暨弟子孙天牧、冯忠莲的北派山水艺术的成就,比之古人可以说是毫不逊色的。另外也说明艺术鉴赏力很高的天津观众通过一次展览还没有看够。在这里我们也感谢热情的天津艺术家和社会各界的同仁、朋友,前来支持、襄助、参与此次展出的各项活动。

在上次的研讨会上,我也作了一个简要的发言,主要是从陈少梅师徒的艺术成就和历史贡献这个方面讲的。这次我主要想谈一谈继承传统和师承关系问题。

从历史上看,任何艺术的发展都有其历史的继承性,任何的创新都不是凭空产生的,都是历史文化沉淀的结果。马克思曾经说过,“人们自己创造自己的历史,但他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己的选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下创造的。”鲁迅先生也曾经说过,“新的艺术,没有一种是无根蒂突然发生的,总承受着先前的遗产。”陈少梅先生之所以有这样高的历史成就,主要是他天才地把自己的根,深深地扎进中国灿烂辉煌的历史文化的土壤之中,在古人的基础上又向前迈进了一步,由此确立了自己在历史上的地位。启功先生在《孙天牧先生画集序》中写道“明末董其昌是一位书法家,他把唐宋山水工整一派作风称为北宗,把宋元文人的写意山水一派称为南宗。董氏自居为南宗,而著作专门论文,扬南抑北。”又说“近代画家得宋贤山水人物遗法者,推衡山陈少梅先生(云彰)为第一,陈先生所作山水远沿郭熙、李唐,近学唐寅、仇英而挺拔开拓,又非明贤所能及。间作人物,亦俱有娴雅高风”由此可见陈少梅先生把北派山水艺术又推向了一个高峰。他的成就在很大程度上扭转了扬南抑北的偏见。这也是文化艺术推陈出新的又一个例证。

继陈少梅先生之后,在少梅先生的亲自教授下,又涌现出孙天牧、冯忠莲为代表的北派山水大家,成为一个历史阶段的高水平的北派山水群体,从而巩固了北派山水在一个时期的发展地位,使人们看到了北派山水的魅力和前途。我认为这是陈少梅及其弟子的历史性的贡献。陈少梅及其弟子是典型的名师高徒。研究陈少梅及其弟子的师承关系和学习方法,会给我们以很大的启发。

首先,老师陈少梅先生在他短暂的一生中,之所以成为大师,天才条件是很重要的。很多人认为他是属于孔夫子所说的“生而知之”的那种人。我们说,生而知之不是封建迷信,而是承认人性情、灵气的个体差异性,是通过学习无法达到的东西;生而知之不是无师自通,而是他知道应向谁学习,如何学习,很快能扑捉到事物的本质;生而知之不是不学习,而是对某一种事物有着与生俱来的特殊的敏感性和接受能力。陈少梅先生对中国的书画就有一种特殊的敏感性和接受能力,这是不能否定的。更重要的是他把全部的聪明才智首先放在吃透古人上。他早年师从金北楼,宗法宋.明诸家,尤以戴进.吴伟一路,妙擅山水人物且删除其粗犷之习,后又师周臣.唐寅诸家,得潇洒俊逸之风神,而又不失精密严整之法度。他对古人心追手摩,烂熟于心,以至于在外人看来,他学习古人学谁像谁,学谁就能超过谁。从技法到格调,都能与古人沟通信息。我们说,正是因为有了天分,而且走了正道,才成就了一代大师陈少梅。

其次,陈少梅先生对学生教学也是非常成功的。他要求学生不要直接学习自己,而是“取法乎上”,直接向古人学习,介绍自己所走过的道路和学习的体会,在技法上作具体的指点从不保守。他教出来的学生都能独立临摹古画,在此基础上形成个人的面目。我的老师曾经和我说过,好的老师是一面镜子,照出来是学生自己的模样,差的老师是复印件,印出来是老师的模样。当然有时候这种情况也不能全怪老师。我们看陈少梅先生教出来的学生基本功扎扎实实,各个成才,没有大起大落的。孙天牧先生在谈到自己的学习体会时说:“负笈津门,师事少梅惟谨惟勤,十年研耕,心无旁骛,尽得笔墨之要津,每与陈师谈艺论学,剪烛夜话,接膝交言,虽深宵月落无丝毫倦意。”可见师徒诲人不倦和学而不厌的情形。

从学生的情况看,孙天牧先生和冯忠莲先生可以说是两位杰出的代表。他们尊敬、热爱自己的先生,老老实实地学,不折不扣地学。孙天牧先生说自己是“学而知之”的那种人。每每谈起先师,都充满了景仰和感激之情。他说,“先师陈少梅青年时代并没有遍游三山五岳,更没有摊上留洋开眼的好事。但这个人绝顶的聪明,属过目不忘的那种人。丘壑、山川、瀑布、馆舍、林木、渔妇、庙堂、高士,自自然然地从他的心灵中,笔端下流淌出来。他的画风既有风骨出尘的清幽又有现实生活的称颂,既不造作又不夸张,似甘醇的琼浆令观者痴迷。我多次看他画人,从手指开始画起,及笛、及袍袖、及臂膀、及发髻、及眼神、及服饰、及姿态,那真是笔下有如神助啊!看他作画是一种化外的享受,常常令我不知不觉的冒出来撒豆成兵,聚沙成塔的奇妙感觉。我逐渐明白他要这样画的道理,他要传递给学生一种观念,做学问要能人之所不能。他那随心所欲不逾矩的能力,让每一件作品都充满了勃勃的生机。少梅师才称的上是中国画坛上的大师、巨匠。”

我们说,成就任何艺术,都是从学习开始的。每个自学成才者都有名师在后面。老师一句话,就让你超近几十年,否则你路线不对,方法不当,越是用功,越是在重复自己的问题,强化自己的缺点。还有的一开始不错,越弄越差。这都是无高师指点和自己认识浅薄的缘故啊。(有高师是幸运的,不能做到这一点拜师也要本着宁找无名里手,不找江湖郎中的原则。)孙天牧先生多次和我谈起过拜陈少梅先生后的跳跃式的进步。孙天牧先生在回忆这一段学习经历时说:“在老师口传心授下,短短的半年内,我便有了长足的进步,进步之快竟引起学友的惊奇,思想起来,这正是因为自己思之若渴的北宗画法得来不易,一旦走上正规,自会产生事半而功倍的效果。”

经过多年的努力,陈少梅的弟子们都有一套过硬的本领,以至于在故宫的古画临摹中得心应手。在50年代能敬此道者寥寥无几,当今恐怕连凤毛麟角的词也不能使用了。

孙先生在院校学习了四年后,又转投名师陈少梅一学十二年。如同我们现在的院校学生,本、硕、博、连续几乎读了两次,这该有多么磅礴的绘画功力啊!无怪乎,1953年孙先生需要临故宫藏品时,他毫无为难之色。他以打通了与古代先贤对话的手段将一幅幅宋、元精品信手拈来,放在现今故宫的橱窗里供游人观瞻,这不是大师又是什么呢?

六十年代之后,孙先生的画风为之一变,如果说以往他的作品与陈少梅极其相像,那么在东北教学的过程中及文化革命结束以后,孙先生的作品面貌发生了极大的变化。首先画面的布局一改在盈尺方寸间经营精微细末的图式,而采用更为宽广、远阔、博大、包容的手法,图释物象转心象的心路历程。这种以孙先生绘画语汇完成创作的作品令我们目不暇接。另外在色彩上孙先生突破了北宗山水以灰淡为主调的样式,在他的作品中朱砂、赭石、藤黄、石绿大面积地见诸笔端。于是我们看到了《吉林汪清秋光》、《层林尽染》、《霜叶红于二月花》、《郁郁葱葱》、《万壑秋林》一大批色彩艳丽、虚实相生的新北派山水作品。细观之,笔笔皆有出处,这正是艺高人胆大的真实写照。

我们在这里剖析孙先生的一件作品《长林石径》,画中山峦叠嶂、石纹繁复、树木丛生、云蒸雾腾。青石板台阶沿山的走势蜿蜒上行,下端隐在云脚,上端没于山腰。此图采用高远法构图,画面充盈的很满,主峰贴近画面的顶端,近景压低,构成挺拔之势。山石皴染得充满质感,观者如亲临其境,无不被高山大川的巍峨所震慑。孙先生以近九十的高龄完成的这幅扫千里于咫尺,写万趣于指下的艺术作品,歌咏了自然生命的永恒,达到了极高的精神境界,引领着我们赏析中国绘画艺术中的天人合一的理念。

继陈少梅师徒之后,北派山水和其它艺术流派一样,水准下降,后继无人。而一些名不副实的、胡涂乱抹的、假冒伪劣的充斥社会,甚至进入大雅之堂。这是我国现阶段市场经济条件下出现的不可回避的问题。陈少梅先生是天津国画界的一座丰碑,继承和发展陈少梅先生的艺术成就,天津有着得天独厚的条件,天津的书画界应该责无旁贷地担负起这项历史的责任。为了中国传统文化的继承和发展,为了北派山水艺术后继有人,孙天牧先生年近百岁还收徒传艺。这次孙天牧先生又亲临津门为艺术奔波,很让人感动。我们祝愿孙天牧先生健康长寿,祝愿北派山水艺术和津派国画艺术在中国文化的百花园中,放射出更加灿烂的光芒。

论二十世纪中国画变革中的陈少梅及其传派

薛永年

在20世纪前半叶的中国画领域,陈少梅是京津画坛英才早发的杰出画家,是津门国画界的师首和带头人。他与其他津门前辈画家一起,致力国画的传承和发展,奠定了20世纪后半期津沽画坛发扬传统并且与时俱进的基础,造就了一支重视传统并推陈出新的队伍,为弘扬优秀文化传统和发展新中国的津门国画作出了重要贡献。在当前的文化建设中,纪念陈少梅百年诞辰,举行陈少梅及其嫡传弟子的作品联展,思考陈少梅及其传派的艺术,对于深入认识传统的继承与发展、思考经济全球化背景下自觉地发展地域文化,显然具有重要意义。

陈少梅主要活动于津门,但他的早岁成才并引领津门画坛,都离不开20世纪前半叶的京津文化圈,特别是画坛的传统派。自从上个世纪之初,各界仁人志士在内忧外患中振兴中华以来,绘画界就出现了两大流派。一派是引西入中、融合中西、洋为中用的融合派,徐悲鸿、林风眠和刘海粟是最主要的代表。另一派是借古开今、古为今用、与时俱进的传统派。除去大家熟知的齐白石、黄宾虹等家,还有英年早逝以至被历史遗忘的陈少梅之师金北楼等人。

前一派以美术院校为改革中国画的策源地,更注重绘画经世致用的功能,有意拉开古今国画的距离,以西方的艺术观念融合中国画的技法,刷新了中国画的面貌。其中的写实一支逐渐成为主流,在现代题材的人物画和讴歌新时代的山水画、花鸟画方面,做出了突出贡献。后一派以绘画社团为弘扬传统的重镇,更注重绘画陶冶性情的审美作用,强调民族绘画的继承发扬,坚守国画特有的文化精神和语言方式,在新中国成立前一直是影响广泛的主流。半个世纪以来,虽有地位的沉浮,但一直与融合派争鸣互补,是在世界格局中发展特色鲜明中国美术不可或缺的力量。

在20世纪的传统派中,大体又有两种取向。一种以继承发展古代文人写意画为主,或走向民间改变文人趣味,或追溯上古文化源头探索民族精神,无不师法造化,吸收新机,大胆创造。齐白石、黄宾虹最有代表性。另一种以继承古代的院体精整工细画法为主,摆脱古代末流文人画的空疏恣意,积极继承宋画和院体“精于体物”的传统,强调临摹入手和古法写生,同时并不忽视继承文人画的文化性与精神性。“中国画学研究会”与“湖社画会”,代表了这种艺术取向,活跃于京津,影响于海内外。而这一派的导师和精神领袖就是金北楼。

金北楼在1926年去世,陈少梅是金北楼最小的弟子,英才早发,弱冠已名满画苑,长期主持湖社画会天津分会,弘扬传统,创作课徒,新中国成立之初,即受命担任天津文艺工会负责人,虽不幸在1954年去世,却在上世纪30年代即在天津设帐授徒,从学者众多,形成了陈少梅传派。其中的冯忠莲是陈少梅的学生和夫人,20世纪后半叶全身心投入古代名画的复制,于2001年去。孙天牧是陈少梅的高足,只比陈少梅小两岁,新中国成立后,始而投入古代名画经典的复制,继之远赴吉林艺术学院,从事中国画教学,退休回京后,继续精研传统,不息创作,如今已望百之年。

从三代师生的传承中可看出,被称为北宗的院体一派,薪火相传,与时俱进。陈少梅、孙天牧、冯忠莲的作品展览,从一个方面体现了京津的中国画传统派,积累了在20世纪西方强势文化下,努力“精研传统,博采新知”取得成就的经验,重温他们的经验,有利于寻求国画穿越历史雄立世界的启示。

20世纪始于金北楼的陈少梅传派,反映了顺应时代需要的艺术取向。他们对于传统的选择,偏重院体,迥然不同于清代的主流,尤其有别于清末民初的末流文人画。其艺术主张与艺术实践,与康有为以院体为正宗,陈独秀对文人画的批判,遥相呼应。在中国古代绘画史上,宋元是两个高峰,宋代专业的画院绘画影响朝野,元代以后院体绘画有沉有浮,业余文人画渐成主流,其中的关键,在于明末董其昌提出的“南北宗”论。

“南北宗”论是论山水画的,以佛教分为南北两宗为喻,把唐代以来的画家分为南北两个流派。认为南宗始于诗人王维,代有传承,画家是不以绘画为业的文人画家,画法是并非刻意经营的水墨渲淡,创作则 “以画为寄”“以画为乐”,不是“心为物役”的“渐悟”,而是“一超直入如来地”的“顿悟”,是实现“天人合一”的自由抒发。北宗始于云麾将军李思训,后代传承者多是以画为业的宫廷画家和民间画家,画法精益求精,青绿巧整,刻意描绘对象,作画辛苦有加,属于“顿悟”,“历劫方成菩萨”,不适于业余文人画家学习。

“南北宗”论主张,在笔墨与丘壑之间,笔墨第一;在师古人与师造化间,师古人第一;在细心刻画对象与表现大自然印象间,表现大自然印象第一;在文雅的阴柔美与刻露的阳刚美之间,阴柔美第一;在艺术苦功与豁然顿悟之间,顿悟第一。实际上,南北宗论的实质,在于提出两种艺术思想、两种审美情趣导致的两大画风,进而扬南抑北,尊文人画,贬画家画。从纠正彼时文人画时弊而言,针对了文人职业化的媚俗趋向。从山水画探索而论,是寻找一条宋元两座高峰之外的创新途径,具体说来,就是以简化古人丘壑的半抽象程式充分发挥笔墨个性。

历史地看,董其昌主张有得有失。他强调绘画的文化性、主观性、书写性、含蓄性;主张读万卷书、行万里路;重视笔墨语言在艺术美中的分量;主张创作的自由,超越前人,不做画奴,都有合理性。他思考和实践的近乎半抽象的山水画,也不失为一种探索。但问题是轻视了师造化,消弱了对万物的观察、漠视了艺术苦功、看轻了艺术表现的真才实诣。正是这种主张的负面作用,导致了后来浅学者流的一味摹古,沉溺于旧程式,过渡书法化,一心作笔墨游戏,意境空泛,画法雷同。这种情况在清末民初达于极点。

惟其如此,从五四前后,改革中国画就开始了。从思想上分,有激进派和稳健派之异;从文化看,有融合派与传统派之别。融合派的主力虽致力于引进惟妙惟肖的西方写实主义,但也主张与宋画精心察物象的传统相结合,但反对文人画、写意画的空洞随意,主张写生,反对临摹。传统派恢复了师造化的传统,既重视临摹,也进行写生,或者由继承明清个性派文人写意画传统上追宋人,但高度重视以笔墨为核心的艺术语言方式和妙在不似之似的造型观念,黄宾虹更打通了西方印象派抽象派与中国写意山水画的点线组合,使浑厚华滋的山水画贴近了自由蓬勃的民族心灵。或者在广泛认真地临摹宋画经典与历代院体名作中,继承并综合前人提炼生活的笔墨图式,再以古法进行写生,使中国山水画稳健扎实地推陈出新,走向现代。

有留学的经历的金北楼,视野开阔,主张“精研传统,博採新知”,对传统既有重点选择,又有包容。他最重视北宗的真本事,说文人画只能石分三面,北宗则表现山石的千变万化。但他也不忽视艺术陶冶性情的功能,看重南宗山水画表现的文化韵味,主张画家既要有艺术表现的真本事,又要表现人品,抒写感受,体现个性,创造动人的意境。他通过开办中国画学研究会,教授弟子,传播民族艺术。又通过古物研究所,提供了画家直接面对古代经典学习的机会,摆脱了几百年来因转摹失真学不到古人真本领的困境。虽然由于他去世过早,本身的艺术没有充分达到他的追求,但是他以北宗院体为突破口实现北骨南韵而恢复传统活力的认识和纲领,通过弟子和再传弟子的努力,产生了深远的影响。

同样早逝的陈少梅,是金北楼最喜爱最年轻的弟子,一生醉心艺术,而不以艺术为谋生手段和攀高结贵途径。他是金北楼弘扬传统主张的出色实践者,从临摹历代北宗院体名迹为主,上溯宋元。取法于李成、郭熙、唐寅、仇英、马远、夏圭、戴进、吴伟,山水人物并工,笔墨精熟,丘壑多变,心敏手巧,优入胜域。他的作品深得北宗精整爽健,吸收南宗的文雅精微,创造了一种精雅之美,严谨、精密、娴熟、潇洒、有情调、有韵味,比一般的院体含蓄精微,比一般的文人画功力深厚,但坚持了中国画的语言方式和审美韵味,形成了南风北骨的风采。在上世纪三四十年代,他多画传统题材,营造雅致超脱的意境,歌颂人与自然的和谐,体现高尚脱俗的情趣。在新中国成立后,他更以古法写生为基础,推出了富于生活风情的《颐和园玉琴峡》《小姑山》等佳作,在写实主义的话语权下,显示了传统自足发展的生命力。

在陈少梅众多的弟子中,最忠实传承其绘画艺术风格的学生是孙天牧与冯忠莲。他们的临古作品可以乱真,不但新中国成立之初手工复制个博物馆经典之作方面做出了突出贡献,而且经意传承,努力创作,为社会留下了精品佳作。孙天牧早年学南宗,后来跟陈少梅学北宗,对南北宗的不同笔墨有精到的解读,他的画亦属北体南风,直承陈少梅,但比陈的精妙灵秀,更有北人的质朴与爽健。上世纪六十年代,他在吉林省工作期间,以实地写生观察感受为基础,运用来自传统又经过丰富笔墨图式和高度的心手相应,创作出《吉林汪清秋光》、《层林尽染》、《霜叶红于二月花》等表现现代题材的作品,构图新颖,略参西法,夸张色彩,突出空间,充满生活气息,显示了运用传统笔墨表现新意境的成就。

从金北楼到陈少梅及其传派,一脉相承,与时俱进,顺应了时代审美的需要,成为20世纪继承北宗传统有所新变的杰出代表,重现了沉寂三百多年的北宗辉煌。他们以比北宗画家开阔的眼光,追寻人品与画品统一、精神性与技能型统一的传统,在刻苦磨练而成的真才实诣中,表达悦目赏心的意境和感受、体现文人画强调的人与自然和谐的观念,“由技进道”地实现了创作的精神自由和感情升华,推出了“北骨南风”的独特面貌,满足了广大观众热爱传统文化的审美要求。为从不同方面继承民族优秀传统,开辟了行之有效的道路。他们既不是古代的院体画家,也不是古代的文人,他他们的创作表明,他们是近现代有文化托命感的的自由职业者。

在传统一定程度被遮蔽的历史条件下,他们循古法而出新意,立定脚跟,不染时风,淡泊名利,精益求精,乐此不疲,为我们弘扬优秀传统,积累了宝贵经验,提供了珍贵启示。以往对20世纪传统派画家的研究,局限于特级大师齐白石、黄宾虹等人,对京津传统派名家的研究,起步较晚,然而天津画家学者对陈少梅及其传派的研究,已取得明显的成果。特别学界对整个20世纪中国的反思,把绘画演进与中国文化生存发展与国际环境联系起来,把全面发挥艺术功能与弘扬民族精神民族价值观联系起来,把民族身分认同与传统艺术思维方式语言方式联系起来,已经彻底摆脱了简单化地理解艺术与政治的关系的思维,超越了以融合派为革新派以传统派为保守派的思维定势,充分看到了20世纪以来的中国画发展既是开放包容而善于消化的结果,更是固本自强挣脱种种遮蔽承传民族优秀文化传统的结果。洋为中用的融合派和古为今用的传统派之争鸣和互补,为民族绘画的发展,为满足人民多方面的精神需要,分别作出了不可替代的贡献。从金北楼、陈少梅、到孙天牧、冯忠莲的艺术道路具体而微地显现了这一历史经验。

当前绘画市场的经营者有些盲目地追求国际化,缺乏文化自觉意识的艺术家又惟西方马首是瞻,以致民族文化的安全受到来自洋人钞票背后价值观的蛊惑,已经产生了不良影响,既无益于提升文化的软实力,又阻碍了对传统精髓的认知。因此,纪念国画领域各种传统派的杰出画家,探讨被遮蔽的历史经验,弘扬中华文化传统包括绘画传统的普适价值,就具有长远的战略意义。把地域文化建设发展纳入这一战略目标,则是发展地域画派的关键所在。

|

meng 2009/4/28 评论说: |

|

刘明杰 2009/7/19 评论说: |

|

刘明杰 2009/7/19 评论说: 刘明杰 戊子年冬日,吾正忙于俗事,心友忽曰:“余受眷被知,先生亲题“习艺宜古,推陈出新”相赠,以勉后生。佳音入耳,翻疑梦中!心喜之极,不可胜言也。 须臾潮心复若止水,灵府喜忧参半。吾之所以喜者,盖知艺路正也,吾之所以忧者,盖晓师望切也。入出古贤,虽为习艺必经之路,然各家法度奇妙精微,尽得三昧,推陈出新,诚非易事也。况吾天生愚鲁、冥顽不化,又岂能胜任乎?今拜观先生丹青,笔精墨妙,临摹者几欲乱真,创作者别开生面,相形愧极,遂生韬翰之意,终因性合于画而未忍弃之。自涂鸦以来,屈指已十载矣,惜无人点化,虽日弄笔墨于砚畔,然未解精髓于心中,甚忧之。噫!艺道之幽奥,实非庸夫一己之力所能穷也,每每念此,昼不能食,夜不能寐,不知其可。蒙友诚荐,幸得先生教诲,感戴之余,唯谨奉良训,倾毕生之精力,以传扬北宗耳! 画自董氏强分南北宗后,北宗遂命运多舛,自古迄今,虽代不乏贤,然仍未获长足发展,至今沉冤待雪。先生以其惊世骇俗之才华,羞鬼怯神之胆识,于国画多事之秋,抵西画之凭陵,探北宗之勾斫,扬宋法而惊世人,取元韵而正时流,借古开今,终成大师。余虽不才,然性情孤傲,鄙追名逐利之流,尚博古通今之人,然如此博雅之士鲜见矣!今幸遇先生,骤生“朝闻道,夕可死”之念也! 余亦尝闻先生昔日问道于陈少梅之事者,于时求道心之切,与吾今之景况何其似也!今纵得墨宝娱凡心,获妙语引前程,然犹未如愿,古语有云:“授之以鱼不如授之以渔”,斯言得之!言已尽而意未穷,不知所言,先生当谅恕也。 |

|

张月 2009/8/12 评论说: |

|

汲古 2009/8/25 评论说: 美文拜读。 |